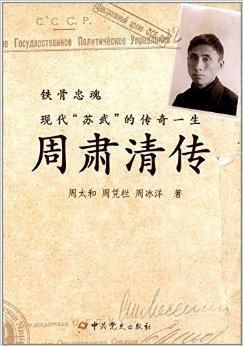

周肃清

周肃清,1905年7月出生于益阳县(今资阳区)沙头赵家湾。1926年投笔从戎,先后参加北伐战争、南昌起义和广州起义,曾和我党我军许多重要历史人物并肩战斗。在苏联受到王明宗派集团残酷迫害,被非法逮捕,流放到西北利亚北极圈内劳动改造,滞留苏联27年,最终胜利返回祖国。因悲壮传奇的人生经历和威武不屈的崇高气节,被誉为“现代苏武”。

赤子青春国是家

周肃清,字“一生”。六岁生日那年,他被两个故事迷住了,一个是“铁杵成针”,一个是“断齑划粥”,随后周家长辈把他交给私塾先生。小肃清读书十分认真,除了出色完成老师布置的课业外,还大量涉猎 “四书五经”和时文杂志。书海的畅游促他学业精进,出口成章,被乡邻和尊长目为“神童”。可他还有两个妹妹,一家生活本就清贫,特别是父亲在洞庭湖沉船遇难后就只能辍学在家。

周肃清传

“聪明、愚鲁子弟均要尽心竭力,择明师教训,勿吝修缮,勿求速效。”周氏家训第十八条强调。有位名叫周光的堂兄就主动出钱供周肃清继续上私塾。后来到北京读书又是一位开杂货铺的远房叔叔慷慨解囊,卖掉铺子加上一生的积蓄共约200银元全捐助给他求学。

周肃清也格外聪颖和勤奋,私塾半年后考入益阳城区小学。两年后又考入长沙长郡中学。两年半后就以成绩优良提前毕业,考上北京大学电气专业。在长郡中学,周肃清结识了徐特立、李立三、曾三、陈赓等大批革命志士,接受了民主革命思想的启蒙。但学费和生活费始终压得他喘不过气来。北京期间,他不幸得了急性阑尾炎,不马上开刀就有生命危险,而周肃清交不起手术费。巧在德籍医生见他是北大学生,又听他一口流利的英语,便主动提出:年轻人,可以教我中文和英文,我教你德文,免费给你做手术。周肃清就以这种“打工付费”的方式治好了病,并学会了法文和德文,在以后的革命生涯中多次藉此化险为夷、死里逃生。

当时的北大思想十分活跃。周氏家风中优秀的爱国基因一经俄国革命的影响、马列主义的传播和中国共产党成立的感召,便汇入反帝反封建的时代洪流。周肃清毅然放弃北大推荐去美国留学的机会,于1926年8月南下广州参加革命。

男儿仗剑走天涯

周肃清21岁就担任北伐军17军1师2团上校党代表,半年后升任17军政治部代理主任。一方面率部参加攻占永定、松口和汀州等重要战役并大获全胜,一方面在军中国共产党人的引领下团结左派军人抵制国民党右翼反动势力,开展军中党的建设和改造旧军队的工作,引起蒋介石震怒而下令“撤职查办”。他返回广州寻找北伐军政治部主任周恩来并在他家住了两个礼拜。自认为“完全、根本接受了共产主义”,随即加入中国共产党,成为周恩来“完全可以信赖”,并直接指挥派遣的军队少数高级干部之一。

党中央指向哪里,他就冲锋陷阵到哪里,并且一路斩将夺旗,所向披靡。他行动有信仰,做事讲原则,对上不虚伪,临下守忠正,在军中建立了广泛而良好的人脉关系。1927年四月,在北伐军众多旧部尤其奉命缉拿周肃清的军法处长的掩护下,周肃清奇迹般地逃脱了蒋介石的捕杀。随即参加南昌起义、广州起义和党的早期武装割据实践。先后担任起义军团长、军招募处长、广州起义士兵委员会主席和福建省军委主席等职,立下赫赫战功,成为军中冉冉升起的将星。

与同时许多军官不同的是他注重武装斗争与党的地方组织建设结合,比如打下长汀后亲手建立了中共长汀特别支部。他联系群众关爱士兵,是崭新的官兵关系建设的最早践行者,在北伐军里,他每月工资120元,大都捐给了进步团体或是贫困士兵,因此深得士兵拥戴。在一次泅水突围时因高烧后体力不支而陷于不起,已经冲出包围圈的士兵又冲回来救他。他的英勇、忠诚、坚定和干练赢得朱德、贺龙、叶挺等人的一致赞扬。

南昌起义后前敌委员会原定南征广州,争取外援再图发展。在敌人围追堵截途中几经拼杀部队溃散了,指挥机关也散了。周肃清先是率部护着贺龙、彭湃突围而出,然后会合叶挺残部掩护叶挺转移,最后又不期而遇病重的周恩来。周肃清指挥大家上了刺刀向围追的敌人奋力冲击,烧得牙齿直打颤的周恩来断断续续地说:“肃清,不要管我了,放下我走吧……”周肃清一身血迹、两眼通红,抬着周恩来奋力疾行,直到遇到海陆丰东江农运领袖扬石魂前来接应。

两间正气辉青史

周肃清的忠诚、坚定,孕育于周氏代代相传的爱国家风,成长于我党救国救民的实践。周氏家训正告“凡我子孙当守清白家声,养士爱民,尽心报国。”周肃清临大节而不辱,把这一点发挥的熠熠生辉。

1928年底受中共中央派遣,周肃清潜越中苏边界到莫斯科“中国共产主义劳动大学”(简称中大)学习。他十分珍惜这百战之暇的学习机会,埋头马列主义经典,又借列宁格勒军校肖劲光的学生证进出军事图书馆攻读军事著作,尤其是俄文突飞猛进。因为抵制王明、康生一伙图谋篡党夺权的宗派活动,先是被开除党籍遣送工厂劳动,随后被苏联克格勃逮捕,最后押送至北极圈以北160公里的科米共和国沃尔库塔集中营劳动改造。这里自然条件和生存环境十分恶劣,同期被流放至此的200多万人中,有180多万人死于严寒和苦役,15万多人被枪杀。正是“我一定要回国为民尽忠”的坚强信念,支撑着他坚持到底并且又奇迹般地活了下来。

1955年周肃清一家回国前在莫斯科合影

“我从来没有忘记自己是中共党员。”在集中营里的面包房、食堂、洗衣房、农场、铁道、工厂他都忘我工作,甚至每天完成两天的工作量。因“表现突出,对党忠诚”,地方党组织为他恢复了联共党籍,共产国际执委主席接见了他并批准“回国参加火热的革命斗争”,是王明一伙把持的中共驻苏代表团“坚决反对”,使他不得不长期滞留异国。

将军百战穿金甲,力尽关山未解围。周肃清百折不弯的英雄气概和深沉炽热的家国情怀感动了每一个接触到的难友,当然首先感动了后来成为他妻子的曲德秀。曲德秀是与苏联隔江相望的黑龙江肈兴人,1924年出生。因为父亲参加了抗日组织而受到日军迫害,14岁逃到苏联,遇到周肃清时才20岁。这时的她已经是共青团积极分子和劳动英雄,大福相片经常悬挂在工厂。当她得知周肃清的辉煌经历、崇高气节和悲壮境遇后,充满了同情和尊敬,毅然决然地在集中营所在地和周肃清结婚。

一点丹诚焕日华

“勤、廉”是周氏家风的精髓所在。周氏家训开章明义教育子孙“勤俭以律身,勤则不贪,事无废弛;廉让以居心,廉则不贪,行必践迹”。周肃清一生将鞠躬尽瘁的家国情怀和勤廉立身的人文品格发挥得淋漓尽致,并以自己的言行感染着身边的每一个人。

1955年,周肃清的境遇和切望回国的心情为国内所知,贺龙拍案而起立马给中组部常务副部长安子文打电话说:“周肃清同志在南昌起义时就是我主力团的团长,请中组部马上把他给我调回来!” 周肃清终于回到了阔别27年而又朝思暮想的祖国。周恩来动情地说,“肃清同志,我们是共过生死的。当年你们抬着我到陆丰的同志,恐怕没有什么活着的了。我了解你、有什么困难一定来电话呀”,并把自己的红机号码留给了肃清。中组部要给他配一个独立小院,他坚决不搬。

回国后,由于特殊的历史背景,周肃清经历了生活的磨难和不公正的待遇,但他没有给组织提过任何个人要求,直到1978年2月2日凌晨3点,永远地离开深爱着的祖国和人民。

人生自古谁无死?他走了!但却以对中国革命和中国共产党的无比忠诚,对祖国和人民的无限热爱,书写了一部惊天地、泣鬼神的悲壮传奇。