1938年第十一兵工厂开始迁入烟溪。

1939年兵工厂四分厂内,工人们正对成品子弹、炮弹进行分拣包装。

烟溪百姓帮忙开凿防空洞。

当年烟溪百姓修建“胜利路”的场景。

日军轰炸导致烟溪百姓痛失家园。

日军对居民区进行轰炸,造成烟溪百姓严重伤亡。

烟溪百姓在尹氏祠堂为红军筹粮。 以上照片由双烟村第十一兵工厂烟溪旧址陈列馆戴竞提供

双烟村全景。尹志峰提供

尹氏祠堂,现双烟村第十一兵工厂烟溪旧址陈列馆。甘果摄

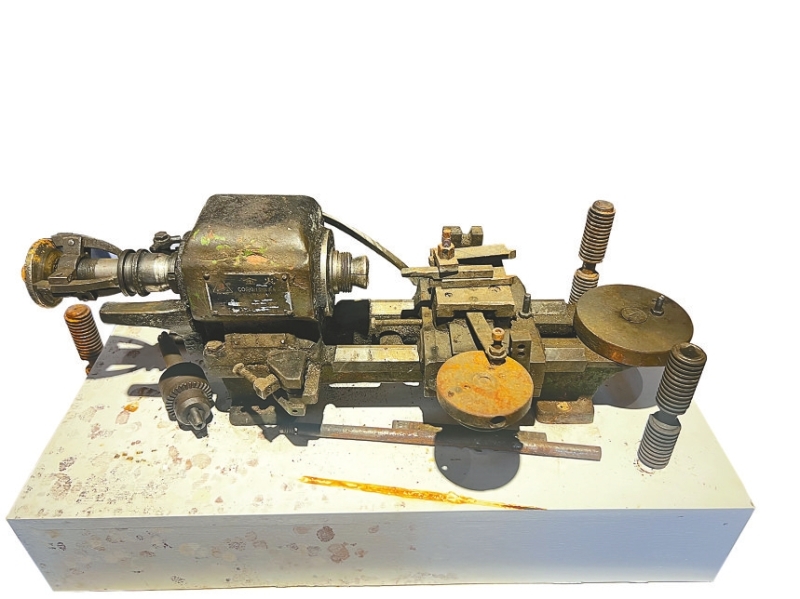

曾经使用过的生产设备。甘果摄

第十一兵工厂四分厂遗址。甘果摄

陈列馆内还原了曾经的军火库场景。甘果摄

2025年,是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80年前,无数中华儿女挺身而出,用鲜血与生命铸就了抵御外侮的钢铁长城;80年后,我们循着历史的足迹,走进安化县烟溪镇双烟村,探寻一座深山兵工厂的烽火记忆。

这里,曾是抗战时期令日军闻风丧胆的“军政部兵工署第十一工厂”所在地,美国前总统罗斯福曾赞誉它为“最前线的兵工厂”“创造了二战中的奇迹”。今天,记者走进双烟村,透过斑驳的防空洞、残存的工厂遗址与尘封的老物件,重温那段山河破碎时的坚守与抗争。

深山筑“堡”,2000村民让地建厂

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,日军全面侵华战争由此展开,战火迅速蔓延至全国。位于河南巩县的孝义兵工厂(第十一兵工厂前身),作为当时中国“四大兵工厂”之一,成了日军的重点攻击目标。四次狂轰滥炸后,这座拥有12000余名职工、1400余台先进设备的兵工厂,厂房损毁过半,生产陷入停滞。时任厂长李待琛临危受命,带着残存的机器与工人,开始了艰难的南迁之路。

最初,兵工厂到达湖南后计划迁往株洲,但因无合适厂房被迫放弃,短暂落脚长沙后,又遭遇两次爆炸袭击。战火逼近的阴影下,李待琛带着勘察团队深入安化县考察新址,最终将目光锁定在安化烟溪。

“群峰叠嶂,高峰环绕,资江水路直通益阳、长沙,既隐蔽又便于运输。”1938年3月,李待琛站在烟溪的白马山上,望着纵横交错的溪沟与茂密的森林,敲定了新厂址——小烟溪、三羊溪一带(如今的双烟村)。同年6月巩县兵工厂开始征地建厂,并正式更名为“军政部兵工署第十一工厂”。

消息传到小烟溪,村民们沸腾了。“当时听说要建兵工厂打鬼子,家家户户都主动腾房子。”村党支部书记尹志锋至今记得爷爷讲述的场景。当年,为了给兵工厂腾出场地,2000多名村民背着铺盖,徒步迁往豹子洞、蒿子坪等深山坳里,用茅草和土坯搭建临时棚屋。兵工厂搬迁过程中,村民们有力出力、有物出物,全力支援厂房建设,尹氏家族甚至让出刚盖好的宗族祠堂给兵工厂使用。“爷爷跟我说,当时有的地方没水喝,要走三里路去挑,晚上住的周围有野兽嚎叫,可没人抱怨。大家都知道,这兵工厂是要打鬼子的。”尹志锋说。

在军民同心协作下,423栋简易厂房拔地而起,162个防空洞与洞库沿山开凿。这些洞库中,有的是天然溶洞改造,有的则是村民们用钢钎、铁锤一凿一锤挖出来的。1938年年底,兵工厂正式投产,对外启用“巩固商行”的代号,通讯地址写为“安化县烟溪后街55门牌”,一个隐藏在深山里的“武器制造基地”,就此投入抗战洪流,投产后的第一批武器,通过资江水路秘密运往前线,成为长沙会战的及时雨。

烽火淬炼,胜利背后的牺牲与坚守

“努力!努力!第十一兵工厂的同志,握紧着钢锤,奋起着铁臂……”走在“胜利路”上,尹志锋轻哼起这首《第十一兵工厂厂歌》。当年,这首铿锵有力的歌曲,每天都会在双烟村响起,如同冲锋的号角,激励着人们在艰苦环境中奋勇向前。

时光回溯到1938年,这一年,是“胜利路”诞生的重要节点。为了给兵工厂及前线运输物资,安化人民在悬崖峭壁间,用双手开辟出了全长25公里的烟溪公路(现胜利路)。当年这条路沿途山势险峻,悬崖峭壁林立,但老百姓得知修路是为了抗日后,群策群力,拖家带小,全力出动,自带铁锤、铁锹、箢箕、扁担,日夜抢修,有很多老百姓和工人甚至为此付出了宝贵的生命。军民齐心协力,到第二年8月路终于通了。这条公路连接资水和沅水,是安化的第一条县级公路,为当时的兵工枪支炮弹和物资的运输及后来的社会主义建设都发挥了巨大的作用。1945年抗战胜利,人们在这条路上欢庆胜利,它也因此得名“胜利路”。

沿着“胜利路”走,能找到通往兵工厂四分厂旧址的小路,当时兵工厂下设五个分厂:一分厂为动力厂,负责发电与火药、引信生产;二分厂是机枪机修厂,主要生产轻重机枪并管机修、手榴弹、迫击炮弹、榴弹炮等;三分厂专攻火药装填,空气中常年弥漫着硫磺味;四分厂是炮弹厂,是藏在天然溶洞里的车间,在当时极其艰苦的条件下,每月却能生产200万发子弹;五分厂则是步枪厂,各类步枪从这里源源不断送往前线,但现已被柘溪水库淹没。

“一发子弹要经过148道工序,少一道都不行。”在兵工厂四分厂旧址,尹志锋指着一组子弹生产工具介绍,四分厂的工人大多是年轻人,他们挤在潮湿的溶洞里,每天工作14小时以上。当年大战在即,前线急需子弹,四分厂厂长王忠带着工人们连续加班,身体疲惫。他的儿子也是四分厂的工人,因过度疲劳,腰间的工作服不慎被高速运转的皮带卷入机器,当场牺牲。工人们含泪停下手中的活,王忠却红着眼眶吼道:“前线急需炮弹,不能耽误,莫管他,继续干。”尹志锋坚定地说:“正是这样的牺牲与坚守,汇聚成了无坚不摧的民族力量,支撑着我们挺过了最艰难的岁月,也铸就了不朽的民族精神丰碑。”

据档案记载,从1938年投产到1942年全部搬离,烟溪兵工厂共生产37500支步枪、410挺捷克式轻机枪、154162发山野炮弹、2295215颗木柄手榴弹。其中,巩式木柄手榴弹成了抗战“三大法宝”之一。这种手榴弹弹体仅22厘米,重量450克,比日军的九三式和九七式手榴弹更轻便,在常德会战的巷战中,第七十四军炮兵团三营士兵李志忠曾经用14颗手榴弹炸死日军70多人。

血色轰炸,铭记不能忘却的伤痛

1939年12月11日,是双烟村村民永远无法忘记的日子。那天上午,原本晴朗的天空突然传来飞机的轰鸣声,日军侦察机和轰炸机从新化县方向顺资江上空驶来。此前3天,已有村民发现烟溪集市上出现陌生身影,但谁也没想到这竟是轰炸机到来的前兆。

11日12时,日军侦察机侦察未获兵工厂地址信息,向资江上游飞去,此时,潜伏在姚家山山顶的特务向日机鸣放信号弹及悬挂白布,指引轰炸目标,日机随即返回烟溪上空盘旋,9架轰炸机分成3组,开始进行轮番轰炸。“老人们说,当时爆炸声震得地都在抖,防空洞的入口被炸塌了,里面躲着的七八百人,大多窒息而死。”尹志锋的声音里带着沉重。

当天下午,烟溪的上河街、下河街、中正街等居民集中居住区也成了轰炸目标。30余颗炸弹和40余枚燃烧弹落下,街道房屋被夷为平地,下河街的尹家祠堂被炸成废墟,来不及逃离的上百名群众惨死于轰炸中。缝纫机匠郭开书赶回商铺抢救缝纫机的途中,遭到敌机炸毙,又被日军燃烧弹引燃焚烧,面目全非,惨不忍睹。村民朱贵友家9口人和尹华宝家6口人全部被炸死。当天,共有600余栋房屋被毁,在燃烧的废墟中找到尸体115具,重伤40余人。第四分厂(造炮厂)毁坏四分之一,第五分厂(造枪厂)的生产车间全被炸毁,死亡工人30多人。

12月13日,日军轰炸机再次来袭。此时,村民们还在含泪收殓亲人的尸体,炸弹却再次落下。“摆在厂门口的棺材、尸体,被炸得七零八落,碎肉挂在树枝上,惨不忍睹。”据统计,这两次轰炸,共造成近万名难民流离失所,财产损失达400余万元光洋。此后,日军误以为五分厂就是兵工厂的全部,并未继续轰炸其他分厂。工人们没有因轰炸而退缩,他们在废墟中清理机器,在防空洞里继续加班加点地赶制武器。

1940年,因厂址暴露,国民政府决定分批将兵工厂迁往重庆。可当部分工人与机器行至宜昌时,恰逢日军占领宜昌,水路中断。无奈之下,一部分人折回湖南辰溪,与同样情况的武汉第一兵工厂的一部分合并成新的第十一兵工厂;另一部分人则辗转入川,并入第二十一兵工厂和第一兵工厂。直到1942年,最后一批工人撤离烟溪,这座深山兵工厂的烽火岁月,才暂时画上句号。

薪火相传,从兵工厂遗址到乡村振兴新引擎

“你看,那块坪就是曾经的生产车间。”在尹志峰的带领下,我们参观了兵工厂四分厂的遗址。采访结束时,阳光透过洞口洒落进遗址内部,仿佛诉说着兵工厂的新生。

2018年,原安化县文物管理所聘请原湖南省考古研究所业务一室主任刘颂华博士带队,对兵工厂旧址区域进行了全面的考古调查、勘探与评估。系统摸清了遗址分布范围、保存状况和核心价值点。确认现存文物本体36处,包括分厂、兵站、医院遗址、战壕、公墓等重要遗迹。2019年2月,湖南省人民政府公布“民国政府第十一兵工厂烟溪旧址”为第10批省级文物保护单位。随后,在尹氏公祠建设“抗战第十一兵工厂烟溪旧址陈列馆”,2024年建成对外开放。

来到陈列馆,馆内静静陈列着工人用过的生产工具,巩式手榴弹的模型,抗战时期遗留下来的子弹壳、生活用品等珍贵展品。陈列馆内,还珍藏了一个“红军烟斗”。这个烟斗承载着一段鲜为人知的红色记忆,讲述着军民鱼水情深的温暖故事。1935年冬天,红二、红六军团战略转移时途经双烟村,在村里停留期间,村民尹凤林号召当地居民为红军筹粮、送粮,帮助红军渡过难关,最终为红军共筹集到200多公斤粮食。红军后续大部队陆续经过双烟村时,尹凤林还为一名红军小战士医治伤腿。一位留胡须的红军战士掏出两块银圆想感谢他,但尹凤林说什么都不肯收,最后这位战士将随身携带的烟斗赠予尹凤林作为纪念。这个烟斗几经辗转,最终被收藏在陈列馆中。

在双烟村,像“红军烟斗”这样的红色故事还有很多,《红木马》《赶制军裤送红军》《烟溪卧龙桥的由来》等一个个感人至深的故事,至今仍在乡亲们口中流传。“每年都会有干部群众来这里缅怀先烈。”尹志峰介绍,2021年,双烟村被认定为“益阳市爱国主义教育基地”,截至今年6月,已累计接待各类团体及散客1000多批,共3.5万人次。

“红色之旅+生态之旅+乡村之旅”的乡村振兴之路,为双烟村注入新的活力。2017年,村“两委”带头发展乡村旅游,以“党支部+农家乐+农户”模式盘活农村旧瓦房、村集体闲置房等资产,优先选择有意愿、有经验的农户从事农家乐经营,按股份合作制形式分红。同时,大力推进300亩柑橘完成品改,2024年采收时,收购价超每公斤10元;大力发展林下产业,目前拥有油茶种植基地280亩,黄精种植基地800亩,逐步形成“茶药共生”立体产业体系,年产值有望突破千万元。2024年,双烟村人均收入1.2万元,村集体经济收入达20万元。尹志峰说:“我们想让先烈们看到,他们当年守护的土地,如今瓜果飘香、百姓安康。”

站在“胜利路”上,看着双烟村的青山绿水,耳畔仿佛又响起了《第十一兵工厂厂歌》的旋律。80年岁月流转,烽火硝烟早已散尽,但那段用鲜血与汗水写就的历史,那些为民族独立而牺牲的先烈,永远值得我们铭记。如今的烟溪大地上,柑橘飘香、黄精成“金”,红色基因融入乡村振兴的血脉,昔日兵工厂遗址旁的果园里硕果累累,村民们脸上洋溢着幸福的笑容。这绿水青山间的繁荣景象,正是对先烈们最好的告慰。正如陈列馆展牌所写:“历史川流不息,精神代代相传。我们要继续弘扬光荣传统,赓续红色血脉。中华民族必将复兴、繁荣,烟溪人民必将拥抱更加美好的明天。”

打印

打印

关闭

关闭